Perú

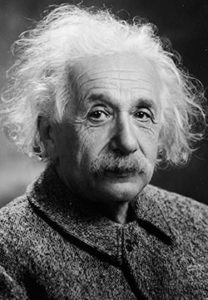

El Padre Hubert Lanssier

( Bruselas, Bélgica, 3 de noviembre de 1929 - Lima, Perú, 23 de marzo del 2006)

Quien falleció a los 76 años el 23 de marzo del 2006, era considerado un incansable y silencioso defensor de los derechos humanos, es un verdadero héroe de estos tiempos, un artífice de la liberación de numerosos inocentes encarcelados; abrazó la Cruz para dar testimonio de perdón y justicia. Es de aquellos hombres que creen cuando otros vacilan, que su sublevan contra la rutina y el conformismo, que resiste cuando otros ceden y su condición ética lo coloca por encimia de de sus semejantes.

Signado por la violencia y los horrores de la guerra, nacido en Bélgica en plena conflagración mundial, abrazado por muchas patrias heroicas y dolorosas y acogido definitivamente por el Perú doliente y esperanzado de este fin de siglo, Hubert Lanssiers, sacerdote católico, soldado de Dios, ángel custodio de los presos, sean ellos culpables o inocentes, fue designado HOMBRE DEL AÑO por la Defensoría del Pueblo.

Artífice de la liberación de numerosos inocentes encarcelados bajo falsos cargos de terrorismo, al padre Lanssiers le incomoda la fama y la publicidad. El estaba acostumbrado a robarle luz a las tinieblas silenciosamente. Desde su infancia abrazó la Cruz en vez de la espada para dar testimonio de perdón y justicia, en los terrenos lacerantes del odio y la violencia. Por eso es que presentamos aquí la semblanza intensamente humana del hombre que eligió el camino del amor, cuando bien pudo optar por la venganza y el egoísmo.

Siendo apenas un niño, el padre Hubert Lanssiers sufrió en carne propia los más cruentos horrores de la guerra. Pero aunque entonces no lo sabía, esa dura experiencia sería tan sólo el inicio de una vida en medio de conflictos y acciones armadas, tratando de llevar ayuda y consuelo a las inocentes víctimas de la mano del hombre. Tenía diez años de edad; de un momento a otro el pequeño Hubert perdió a la mitad de su familia en un solo día.

El 10 de mayo de 1940 todos los parientes de su madre fueron fusilados por soldados nazis que arrasaron el pueblo belga de Eben Emael, donde vivían.El destino lo salvó de integrar esa nefasta lista. Tan sólo dos semanas atrás, su madre y él habían salido de esa ciudad, ubicada muy cerca a la frontera con Alemania y Holanda. Seguían a a su padre, quien fue hecho prisionero y obligado a trabajar en un aeropuerto militar al norte de Francia.Vinieron años muy difíciles, plagados de muerte, hambre y penurias, pero también de enseñanzas, que moldearon el carácter del muchachito.

Ya adulto, el padre Lanssier confesó que por entonces había llegado a odiar a los alemanes. Luego comprendió que no podía juzgar a todos por igual, que muchos de ellos habían sido también presionados a participar en esa absurda guerra.Recuerda muy bien la ocasión en que un oficial alemán ingresó a su casa y midió con detenimiento el espacio que había, decidiendo que allí bien podía instalar a 4 ó 5 soldados de su regimiento.Eran obreros de Sajonia y campesinos de Bavaria que con el pasar de los días comenzó a conocer mejor. Descubrió que también ellos sufrían por la lejanía de sus familiares y el temor a la muerte.Llamaban «Mutti» a su madre y compartían con ellos los pocos alimentos que lograban conseguir. Incluso varios le llegaron a contar, en el más absoluto secreto, que no creían en las locuras a las que Hitler los había arrastrado, y que lo único que querían era volver al calor de su hogar.

Hasta que un buen día la congregación le dio a elegir: Podía regresar a Europa, ir a la Polinesia Francesa o viajar al Perú. El padre Lanssiers se quedó con la última alternativa, a pesar que entonces tampoco sabía una sola palabra de español. En 1964, tras una travesía de 40 días en un barco bananero, desembarcó en el Callao. Lo primero que le impactó fueron los cerros pelados, sin vegetación, que circundaban Lima. Más adelante, cuando conoció mejor a sus habitantes, lo desconcertó el extendido culto que se rendía a la viveza y la criollada, el ser engañado y engañar sin remordimientos. Su limitación para comunicarse lo llevó a trabajar primero con los migrantes japoneses que vivían en La Parada y luego en los asentamientos humanos que comenzaban a aparecer en la capital. Precisamente, a pedido de un humilde poblador de estos nacientes barrios, tuvo que ir -por casualidad- al penal de Lurigancho, para conversar a un familiar acusado de incesto. Por uno u otro motivo las visitas a la cárcel -en aquel tiempo no tan hacinada como ahora- se hicieron más constantes, hasta que el director de la prisión lo invitó a desarrollar un programa piloto de artesanía y manualidades. El aceptó gustoso, sin saber que encontraría allí a la familia que la guerra le arrebató sin piedad.